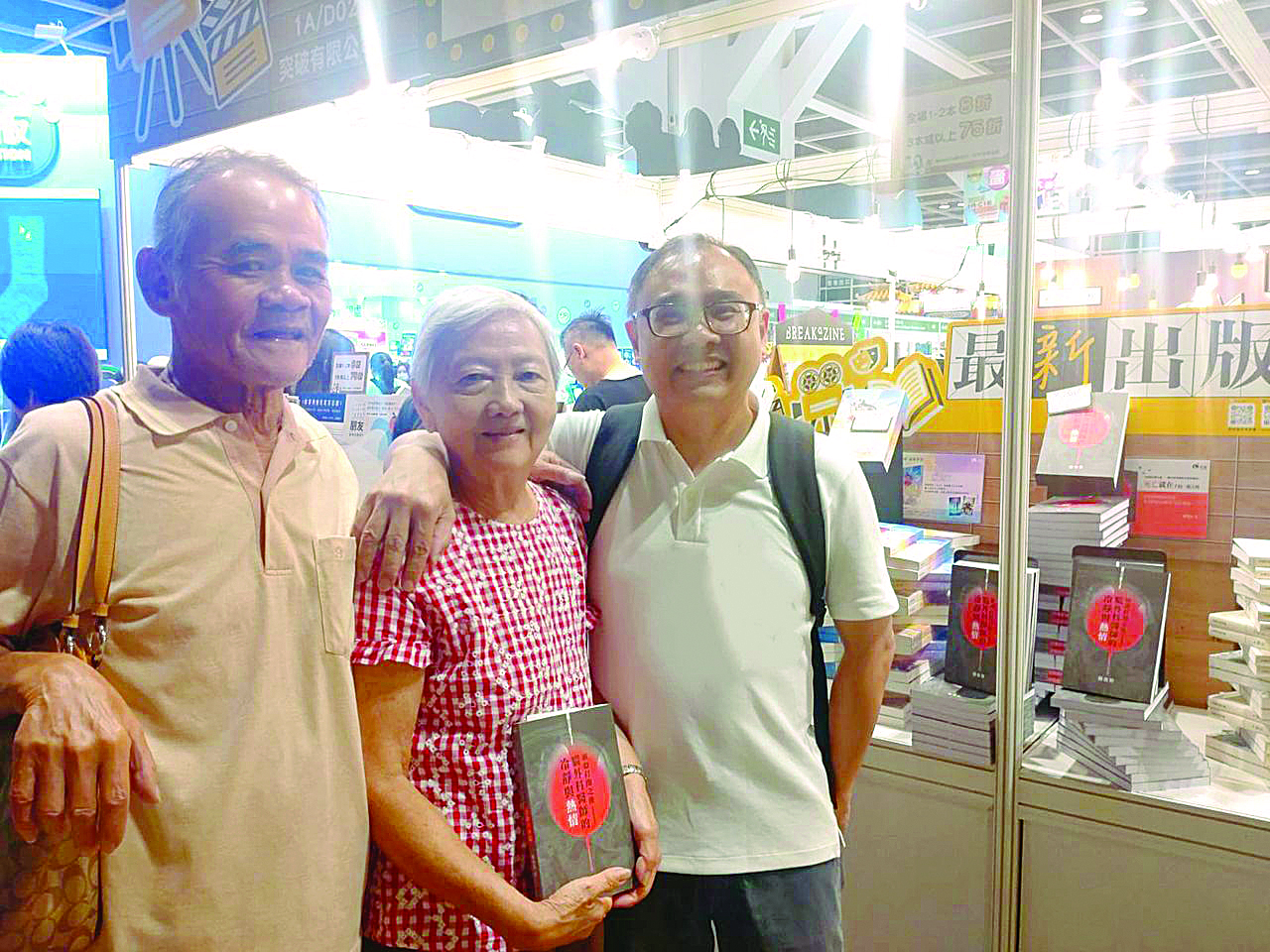

神经外科医生陈俊贤。

文:林真珠;图:林真珠、受访者提供

50岁的神经外科医生陈俊贤幽默地说,自己因爱“动手”且性格直接,选择了外科。在实习期间,他被启蒙导师施行的一场动脉瘤手术深深震撼,于是投身于享有“医学桂冠”美誉的神经外科。

从此,他成为手术室里坐在显微镜前、热衷“动手”的医生。他常在病人的头皮上划开切口,使用高速气钻在颅骨上钻孔,再以切锯沿着钻孔切割,掀开颅骨与硬脑膜后,在布满密密麻麻神经与血管的区域游走,深入“生命禁区”,与病魔交锋,竭力抢救生命。

白袍之下,他亦是一位笔耕不辍的作家。从医近21年,他的文字既细腻又充满力量,著有《我将你的头壳打开了》《九块厝诊疗所》,以及去年出版的新书《头壳打开之后——脑外科医生的冷静与热情》。他的文章平实易读,在感伤中流露温暖,在泪水间点缀幽默。如此贴近生死的他,在手术台上与书页之间,都以鲜活的笔触与深刻的体悟,诠释着生命的重量。

陈俊贤在中学时期便立志成为医生。毕业后,他远赴台湾攻读医学系,并用了14 年的时间,从医学生一路成长为神经外科医生。

医学系一读就是7年,第7 年开始进入医院实习,首次真正体验披上白袍的挑战与艰辛。那时,每两三天就需轮值一次值班日,清晨4 点起床,为整栋病房的病人抽血,几乎没有休息时间,所有事务都要亲力亲为。外科实习生几乎整天待在手术室,而内科实习生则在病房与急救现场连轴转。

实习结束后,他进入台北国泰医院接受训练。由于台湾实行专科制,他选择外科,并在两年内完成训练并考取一般外科专科资格。随后,他在细分专科领域继续深造,又花费4至5 年时间专攻神经外科。

行医之路,是一场不断挑战生命极限的历程。而促使他更加坚定目标的,正是实习期间震撼人心的一幕——一场由台湾首位神经外科女医生关皑丽教授主刀的动脉瘤手术,让他深受触动,并立志向她看齐,成为一名杰出的神经外科医生。

关皑丽教授现任高雄医学大学附设中和纪念医院神经医学中心主任,同时也是高雄医学大学教授。她是一位印尼华侨,19 岁时因政治动荡流亡台湾,持无国籍护照求学,最终凭借坚定的意志和非凡的毅力,在当时男性主导的神经外科领域脱颖而出。2022 年,她更成为国际外科学院(ICS)成立87 年以来首位女性理事长。

谈起关教授,陈俊贤满脸敬佩:“她对病人总是那么细心,那次她主刀的动脉瘤手术,整台手术耗时许久。我清楚记得她在患者头颅上的小切口前全神贯注地操作,在极其有限的空间里精准地夹住动脉瘤,与死神较量的那一幕,令我无比震撼。”

被誉为“医学桂冠”的神经外科,是所有外科专科中压力最大的领域之一。在许多电影情节中,神经外科医生抢救生命的紧张场面屡见不鲜,而现实中的神经外科手术更是高强度、高风险,随时可能面对突发状况。此外,神经外科手术往往需要长时间进行,一旦患者出现脑部问题,时间便成为生死攸关的关键,因此,所有排定的手术都会为神经外科紧急手术让步。

“我觉得这份工作充满挑战。”或许是出于医生的使命感,或许是因受关教授的影响,陈俊贤最终选择投身这门极具挑战性的神经外科,并为此不断奋斗。

文字记下行医过程

不少医生对“Rule number one”有所顾忌——永远不要为熟人手术。他嘴上说尽量不替熟人动刀,实际上却已为不少亲友做过手术。这样的手术压力确实巨大,但若要说他最不愿意动刀的对象,其实并非熟人,而是孩子。然而,这却是他无法回避的现实。

“一般来说,小孩手术的期望值很高,压力自然不小,但这是工作的一部份,必须去面对。当然,也曾有过让我缺乏信心而不得不拒绝的手术。”他回忆起一位朋友的孩子,因脑瘤深藏于脑部深处,即便手术成功,也可能导致严重后遗症。最终,孩子转至其他医院接受手术,却仍不幸去世。“他的脑瘤极深,而且是恶性的,即使不开刀,也注定无法存活。”面对这样的无奈,他只能感叹——有些事情,根本由不得人。

对于无法挽救的病情,他坦言:“确实会感到难过,但除了尽力而为,我们能做的,就是以谦卑的心面对生命。对外科医生来说,‘谦卑’是唯一的指引,因为你永远无法预知前方会有什么等待着你。生死的掌控,从来都不在我们手里。正如我在书中所写——‘我很想背着每位病人过河,但并非每个人都能顺利到达彼岸。重要的是,我是否尽了全力,是否对得起自己的良心。’”

打开造物主最不愿让人触碰的“脑子”,每时每刻行走在刀锋边缘,也意味着必须拥有直面失败和死亡的勇气。

“每个病人,都是一个故事。有些病人确实让我上了一课,让我重新审视曾经的自己。正如老师所说,‘最好的书,就是你的病人。’手术开得越多,就越会遇到那些让你棘手、难过、懊恼、甚至忏悔的时刻。而每一次经历,都是一次反思与成长。”

写作,对他而言,是一种释放。他想通过文字,将自己行医过程中面对的“生死课”、陪伴病患走过病痛折磨的点点滴滴,以及病房中真实发生的故事记录下来。他不仅想写病人的生命轨迹,也想书写他们的情感与温度。

他提到,书中被记录下来的病人,并不全是悲剧收场,也有许多令人动容、感动不已的瞬间。但其中,有一位病患,他这一生都无法忘怀——一名17 岁的少年。这名少年因脑深处长有恶性肿瘤,在手术后不幸离世。“那是我第一次如此深刻地体会到,在病魔面前,我竟是如此无能为力。那种痛,伴随我至今,至今想起,仍会忍不住落泪。”

面临生死抉择

“死亡不见得是最令人难过的。在我们这个科别里,还有另一种更残酷的情况——病人醒不过来,陷入深度昏迷。救,还是不救?这又是另一种生死抉择。”

他指出,有些病人送到医院时已深度昏迷、双侧瞳孔放大,手术的意义仅仅是“救命”。许多家属因舍不得,总会在术前坚持抢救,但他见过太多手术后的病人始终无法苏醒,最终只能依靠呼吸器维持生命,家属面对漫长的照护,病人则被困在无意义的生命状态中。

“救了,就不能剥夺他存活的权利。除非一开始就决定不开刀,否则一旦动了手术、插上呼吸管,就不能随意拔管。病人长期昏迷不醒,这不仅是他的痛苦,也是家属沉重的折磨。”

他说,有一名病人昏迷不醒,她80 多岁的母亲每天到医院探望,日日追问:“我女儿什么时候能醒过来?”相比之下,病人的丈夫较能接受现实,但母亲始终无法放下。更棘手的是,病人至今尚未出院,现阶段保险尚能承担医疗费用,但一旦出院,每月入住安养中心的费用高达4000至5000 令吉,家庭与经济的双重压力接踵而至。谈及此事,他不禁感慨,“有些问题,我甚至不敢再多想下去。”

在医院里,每一天都在与死亡和疾病交手。他坦言,“悲伤是难免的,但其实医院里更多的是积极和希望。比起面对死亡,我们见到更多的是病人术后康复,最终平安回家,那才是最值得欣慰的事。”

为太太和孩子亲自下厨

当不在医院或手术室忙碌时,陈医生便沉浸在书香弥漫、广阔无垠的世界里。13 年前,他偶然翻阅到一篇我国医界求才的资讯,正因思乡情切、挂念年迈的父母,他心想:“这或许是个回家的机会。”在与太太商量后,他最终决定举家返马,回到熟悉的故土生活。

“我是家中长子,两位妹妹长期在国外工作,家乡就只有年迈的父母照顾着智力障碍的妹妹,这一直是我最放心不下的事。”

他回忆,在台湾当医生的10 年里,每年能飞回探望父母的次数寥寥可数。而如今,他可以随时回怡保看望他们,尤其是在这几年间,母亲罹患癌症、父亲中风,回过头来看,庆幸自己当初做出了正确的决定——在父母最需要他的时候,能够陪伴在侧、亲自照料他们。

除了对父母尽孝,他也极为重视家庭。然而,他坦言,即便陪伴家人时,医院的紧急来电也时常响起,迫使他不得不提前离开。即使出国或与家人出游,心里始终牵挂着病人,医院仿佛从未真正离开过他的生活。尽管如此,他从不后悔当初的选择,因为这是他一生所热爱的事业。

谈及工作,他表示,神经外科手术往往耗时甚长,通常需8至10个小时,最长的一次脑动静脉畸形(AVM)手术更是持续了16 个小时,从白天忙到深夜,几乎忘却饥饿与疲惫,也因此常常整日见不到孩子。

但即便工作再忙,下班后只要有时间,他都会亲自下厨,为太太和孩子准备晚餐。烹饪是他除写作外的另一大兴趣,而这份厨艺,全都得归功于他的父亲——一位曾在外勤工作的广东大厨。

多使用大脑保持灵活

一般大众对神经外科并不熟悉,不仅常将其误认为精神科,许多人一听到需要就诊,便觉得自己出了“大问题”。陈俊贤听得最多的一句话便是:“医生,一定要开刀吗?”

他解释道,神经外科主要处理的是大脑、脊髓和神经系统相关的疾病,包括脑出血、脑瘤、脑外伤、脊椎肿瘤、退化性疾病(如骨刺、骨头移位)等。然而,并非所有神经外科的治疗都需要进行大手术。

“神经外科手术与其他手术不同,它是一个安静、精细的手术。医生的手必须稳定、精准,缝合使用的针极小,每个动作都要求极致细腻。在显微镜下,医生透过一个小小的切口,往往需要数小时才能完成操作。通常整个过程不会出现血淋淋的画面,因为手术是分层进行的,每个血管都会仔细分离,除非遇上突发状况或外伤病例。”

神经外科的复杂与奥妙,甚至连美国神经外科医生法兰克佛杜锡克(Frank Vertosick)在其著作《When the Air Hits Your Brain》(《当空气触及你的大脑》)中都曾提及:“当颅骨被打开的那一刻,空气轻抚你的大脑,你可能就不再是原来的自己。”

对此,陈俊贤深有体会。“这确实可能发生。”他解释,许多脑瘤患者在手术康复后,行为可能与以往不同,有些人的部份记忆缺失,有些人则出现手部麻痹。这一切都取决于脑瘤所在的区域,因为大脑的不同部位掌管不同的功能。他甚至遇过一名性格火爆的病人,手术后变得异常温和。

他还分享了一则真实病例:一名病人因长期出现幻觉而被精神科转诊。“她总是说看到鬼,晚上更会说有人来接她走。有一天,她甚至穿上大红衣,端坐在客厅,声称‘他们’已经来了。家人被吓坏,带她到精神科就诊,后来检查发现,她的脑部竟然长了一颗肿瘤。手术后,她的幻觉完全消失,再也不见‘鬼’。”

除此之外,他也打破“补脑”迷思,强调:“大脑无法‘补’,只能靠多加使用才能保持灵活。饮食方面,均衡健康即可,并无特效食物能让大脑变得更聪明。”

身为一名神经外科医生,他每日接触着主宰生死的大脑与神经,经手过无数颗大脑。“人的大脑就像豆腐,柔软而脆弱。但不同的是,它是活的,像心脏一样跳动,稍有撞击便可能酿成无法挽回的后果,更何况是重击。”

谈及飙车族与近期频繁发生的轻生事件,他沉重地说:“生命无价,每一次呼吸都弥足珍贵。我见过许多病人,即便情况再糟,他们都不曾轻易放弃,反而更加珍惜余下的时光。任何困难、挫折,都不值得用生命去换。”