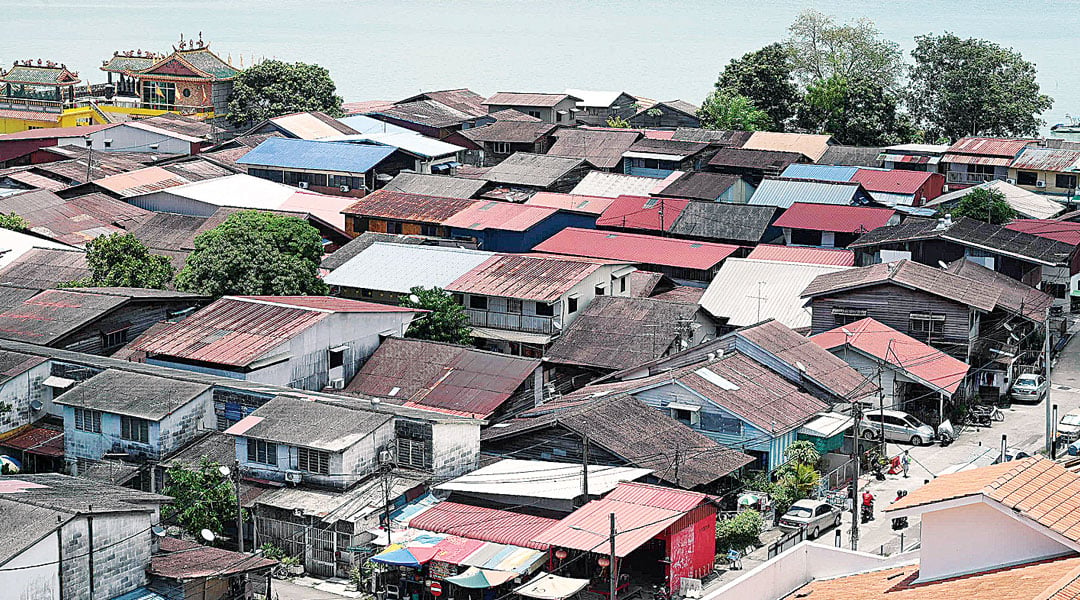

红灯角填地让路发展,近千居民将在年底搬迁。

报道:王义展

摄影:曾国权

槟州政府以“一屋换一屋”方案赔偿给受影响的红灯角填地居民,同时分配七条路海墘可负担房屋的300个单位安置当地近千名居民。

彭加兰哥打区州议员王宇航接受《光华日报》访问时表示,虽然槟州发展机构尚未针对红灯角填地的发展计划作出最终决定,但是今年尾就会先安排受影响的近千名居民住进七条路海墘可负担房屋。

他说,目前的赔偿方案是“一屋换一屋”,尤其是手持临时地契的屋主。

“所以,这2年来,我一直提醒红灯角填地居民更新地契,以便拥有临时地契来获得赔偿。目前,大部份居民都具备赔偿资格,仅有小部份由于没有更新临时地契,而没有获得赔偿。”

王宇航说,七条路海墘可负担房屋共有300多个单位,每个单位价值7万2500令吉,预料2个月后就能获得入伙准证,所以居民可在年尾顺利迁入。

另一方面,王宇航指出,红灯角填地位于乔治市世遗区边缘地段,所以当地的发展对乔治市的世遗地位没有影响。

梁宸福:从小住到老

依依不舍告别老社区

红灯角填地是一个历史超过60年的老社区,很多居民都是从小住到老,所以听到要搬迁的消息,皆表示依依不舍。

居民梁宸福(52岁)接受本报访问时说,听到红灯角填地居民必须搬迁去七条路海墘之后,他感到伤心不已,因为他在当地出生,从小住到老,对红灯角填地具有浓厚的感情。

“我很喜欢这里的生活方式,想到要告别这个老社区,难免依依不舍,甚至悲从中来。”

独居林女士:很合理

愿接受政府赔偿1单位

另一个居民林女士说,她的孩子都搬出去了,目前她一人独居,如果政府赔偿她一个单位,她倒是非常乐意接受。

“一个家庭赔偿一间房子的方案很合理,我可以接受。”

她说,红灯角填地以前是一片海域,州政府1960年代在当地填海,最终这里建立了200间木屋,成为许多人的家园,“填地”这个名字也由此而来。

据悉,槟州第二任首席部长敦林苍祐当年同情乔治市的穷苦家庭,决定开放这片填海地,让他们自行搭建栖身之所。

杨秀明:不应仅靠临时地契补偿

冀每个家庭获赔1单位

红灯角居民协会主席杨秀明受访时说,红灯角填地当年只有红泥地、碎石路、垃圾堆,却是许多家庭的安栖之地。

“当初这里连水电供应都没有,因为这片土地本来就是给贫苦家庭的临时居所,我们也做好心理准备随时搬迁。”

他说,一旦州政府要发展当地,居民就得搬迁,这是当地居民的共识,但他们希望当地每个家庭都能获得赔偿一个单位。

因此,他希望政府根据实际情况来分配房屋单位,而非仅靠临时地契来补偿居民。

“例如,一些房子内住了几个家庭,甚至三代同堂,‘一屋换一屋’的方式不足以安顿这种大家庭。”

他说,即使一些家庭没有临时地契,他也希望州政府能够安排他们入住七条路海墘的可负担房屋。

“最理想的做法,是这里每个家庭都获得赔偿一个房屋单位。”

他指出另一个问题,就是有些居民不久前前往土地局要更新临时地契时,被拒绝了,原因是这些居民已经在其他地方买了房子。

“红灯角填地总共有200多间木屋。根据记录,80%居民获得赔偿,只有20%居民未获得赔偿,原因包括已经在其他地方购买屋子,或屋子荒置多年没人居住等等。”

吕素丽:一房住3至4家庭

屋赔屋不足安顿所有人

红灯角社区管理委员会主席吕素丽指出,当地一些房子内住了3或4个家庭,希望州政府能够让这类家庭优先购买七条路海墘可负担房屋,或其他地区的可负担房屋。

她说,红灯角填地的很多房子是大家庭,“一屋赔一屋”恐怕安顿不了所有家庭成员。

“这里共有200多间木屋,不过有些已经荒置,所以目前大约有190多间房子有人居住。“

她说,在这里,一个房子拥有8个房间是很平常的事,所以希望州政府能够体恤大家庭的难处。

他也说,居民至今尚未收到州政府要求搬迁的通知信,或分配可负担房屋单位的献议。