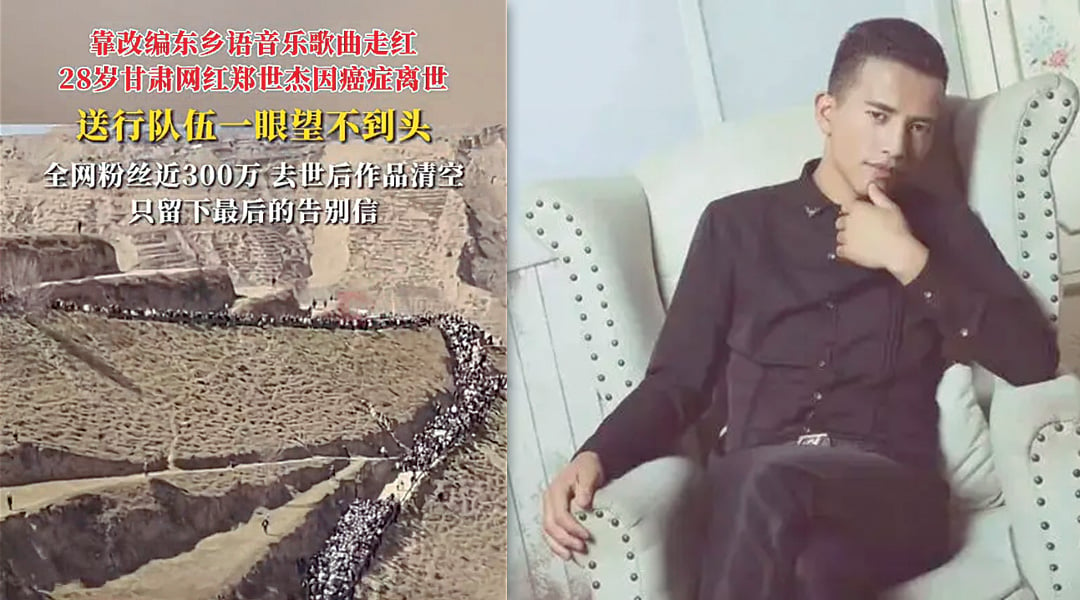

报道:张健欣、陈诗琪、刘慧贞

摄影:陈友晋、梁僡育、董坤铭

独立书店,是城市的另一张脸,传达着自我态度,也表达生活方式。特立独行的姿态,不随波逐流的风格,使它成了“非主流”的象征。

闹市中,我们渴望深度沉思,渴望灵魂的浸泡,独立书店的出现,包容着每一份孤独,展现着独立的思考,这一场救援,来得刚刚好。

乔治市的黄金屋

“开始筹划这间书店的时候,大家都说我疯了!”

顶着一头爆炸卷发,个性直肠直肚的Gareth Richards,是独立书店Gerakbudaya的店主。

他的这番话,让人想起云顶之父林梧桐。当年连英语都说不好的林梧桐,要把山顶一片荒山野岭开发为度假圣地的时候,也曾被友人与同行嘲讽这是一项“不可能的任务”。

混了半个英国血统的Gareth,倒是受过高等教育,且父亲是英国人,母亲是娘惹籍,拥有优良的西方血统。先天条件是有了,要创立一家书店,并非何等难事。但友人的见解,却也自带逻辑:

首先,马来西亚的阅读风气低靡,开书店难挣钱。

再者,即使是有阅读习惯的,也更热衷于电子书。

到最后,那班喜欢把书籍捧在手上阅读的,会选择更省时节力的网购方式买书。

在一片反对声浪之下,爱阅读,擅写作的Gareth,仍坚持要在这片阅读风气贫瘠之地,捎来一股书香气息。

“Come on, George Town is a world heritage site!”

言下之意,乔治市作为世界遗产区,蕴含丰富的文化历史,怎能没有一家能够传达知识与资讯的书店?浓厚的英国口音,表达了他那时候的失落感。

2014年,乔治市世遗区第一间独立书店,崛地而起。髹了亮黄漆色的小型书店,在那条被喻为“和谐街”的各宗教场所汇集之地,如小黄巴士般鹤立鸡群地屹立着。Gerakbudaya的创立,像是闹市中的一抹清新,让爱书人士沉浸在书香中,连呼吸都感到幸福!

4年奋斗 熬出分店

都说书中自有黄金屋,也只有懂得欣赏它的人,能走入那绚烂的世界,然后在翻阅的每一页中,浅尝平淡的快乐。爱书如命的店主,或许愤怒得有理。

“别说欧美国家,就连台湾都有24小时书店,不少情侣会相约阅读耗时光,反观大部分本地人,宁愿在咖啡馆自拍虚度光阴,也不愿花时间丰富内涵!”

要推动某种形式的文化,就要从文字上的表达开始。因此Gerakbudaya这名,取得颇为贴切。

步入这间约莫300平方尺的书店,左边一排文学、小说、散文类,属于行云流水类型的书籍;右边一排有社会、政治、历史,多半属非虚构类,还有少数马来书籍;中间及胸高度的矮架,摆着新上架与热销书籍,另有明信片与文具。唯一遗憾,中文书籍,经已停售。

独立书店,在传统书店中显得独树一帜,风格鲜明。但在阅读风气不佳,另加电子书崛起的情况下,大马独立书店常年面对资金不足的窘境。Gareth灵机一动,为店铺开通了网购途径,于官网销售现有书籍。配合乔治市文学节(George Town Literary Festival),Gerakbudaya也以官方书店之姿领衔筹办,推广阅读文化。

经历4年的奋斗,当今轻舟已过万重山。小店不再是被金钱主宰的羔羊,开始追上连锁书局的脚步,把主流书店没卖的书籍引入售卖,当今整店约莫有4000本书籍,为爱书粉带来更多阅读选择。

2018年8月,Gerakbudaya首家分店开在土库街,成为全槟第一家熬出了分店的独立书店。所谓守得云开见月明,无所依附也能办得出色,这大概是许多独立书店创办者,所梦寐以求的愿景。

山脚下的文青风

长大以后,我们在城市中徘徊,疲于工作、倦于应酬,想要为生活找个出口,找回自己。夜深人静,总会想念起那时候年少的我捧着书细细的、安静的读着,不漏一字一句,了解阅读背后隐藏的含义。

而今,在山脚下的一个地方,它处于老镇,橘色外皮的高脚屋,看起来像一座庙,走进去才发现,原来是书屋。

以高脚屋概念式,独自伫立在大山脚老镇的那佳概念书屋Naja Concept Book House,不论名字还是外观,散发着一股传统马来风味,竟莫名符合书香的气质。

“会想要叫那佳,是因为每次出门都习惯性会问‘今天要去哪里’,‘走,我们去那家店’,那家?那佳?就这样演变过来,也方便容易记。”书屋的主人佳说。

佳,是个和蔼可亲的老板,曾赴中国苏州工作3年,家人的健康让她选择放弃高薪的工作环境,回到家人的身边。书屋的初始,仅是自己想要一个能够看书,可以沉淀心灵的空间,于是就促成了那佳书屋。

狭小的空间,前厅一排新书柜,除了满满未开封的新书,还有几样手作艺品、手工皂等。紧接后面筑起三个看书的小隔间,每个小隔间都看似不同,第一间是儿童用书、第二间是漫画区、第三间是中国书籍。

独立书店,特点之一便是店主挑选新书的品位。

论及挑书的品位,她都以自己喜欢的作者、内容简介不错,凭感觉为主较多。但更多时候,她看完了还想再看,于是又收起来不卖。说完后感到不好意思的她也向我们表示,那佳书屋,多的是别人捐赠的旧书,一概不开放出租,她认为,与其带回去放在一旁,不如当场阅读,翻翻几页已是足够。

谈起与书的缘分,佳在中学时期就培养看书的习惯,后来在中国的日子,一个月看完一本书,皆在放工过后,让心灵适当放松。算是受到那里阅读文化的影响,到处各式各样的书店,有些甚至像李白,可以一边喝酒一边看书,在大环境的感染下,她也长时间浸在书海。

明知这里的阅读风气不如国外,佳在刚开书屋时一度担心来看书的人不会很多,因她还为了让人可以专心阅读,并无提供Wifi网络。不过,最后她却讶异于除中学生以外,竟然也有不少父母带小孩来看书,而且一待就是一整天!

那些书,教会她的事

佳非常强调那佳概念书屋的“概念”,主要表达这是个共享空间,不只是书,还有吃的,当然,这也是那佳书屋主要的收入来源。屋开不久,某一日看了《未来食堂》这本书,她才懂得收支透明化、翻桌率种种专业经商技能。她骄傲扬起头,告诉我们,阅读可习到许多知识,

从《未来食堂》学会“一道菜色”精神,不擅煮的她请了退休阿姨帮忙料理,推出每日特餐,当天准备的菜单,会事先在脸书向大家分享。虽说餐食的价格在大山脚来说略贵,但全以健康食材烹煮,珍珠米、橄榄油之类,打造一个身心灵的补给站,她希望来捧场的大家能明白这一番苦心。

在她创造的‘书食空间’,惊现几本大山脚文学,比如她所推荐的菊凡老师《大街那个女人》、《暮色中》和陈政欣老师的《小说的武吉》。

最后,她还与我们分享,之前有某校老师到访却发现流传在外的毕业刊,恰好今年是该校将迎来百年校庆,因缘巧合之下,有人把毕业刊捐赠给那佳,于是佳便把毕业刊捐回给学校,这也算冥冥中注定的缘分。

原以为守着一方寸土的人,本是一身傲骨,哪知,在打破了对他们的设想,侃侃而谈中,发现那颗坚持到底、豁达的心,竟是如此迷人!

战前建筑变身欧式书阁

生活里的琐事千百万种,放近或往远看,似乎都没什么大不了。只是偶尔,我们都需要一个角落,一个属于自己的角落。你或许还没发现真正容得下你的地方,直至你遇见它。任外头再多喧嚣纷扰,都可以暂忘……

The Nook Books & Coffee是一栋经过修复的战前建筑。现今的翻新建筑主要趋向特色旅馆、特色餐厅、咖啡馆、博物馆,无一不是花尽心思地适应着社会需求。保留古建筑的原始构造,让它和新的时代产生新的联系,这也许便是意义所在。

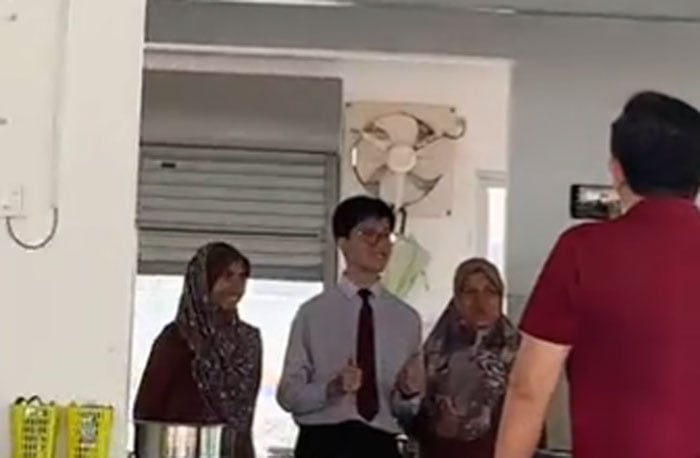

“我们应该更多元地展现战前建筑,吸引人们来了解它的特色和结构。”

文健希望呈现方式不是单一的,人们该用更多适合的元素展现战前建筑。追求简洁质朴的他,执着于极简的编排与设计,使整个空间干净舒适。

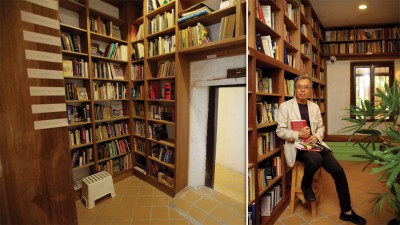

欧洲中世纪的设计风格,使这儿弥漫着淡淡文艺气息。推门而入是一个长型空间,苹果绿和木褐色是主色调,咖啡和甜点映入眼帘。末端左手旁便是藏书的地方,踏步走进,四壁窄小,像旧时代的藏书阁。那里还有个矮小的出口,仿佛是爱丽丝历险记里的场景,用一个小门开启另一个世界。果真矮小的出口外,是一个明亮的小空间,里头有书橱和阅读角落。

“Nook”,角落的意思。陈文健在这栋古建筑里发现现代人们缺失的角落,一个与自己对谈的角落。瞬间地,他脑海里闪过咖啡和书。

咖啡馆与书店结合,是新颖的概念。曾身在写作界和媒体界的文健,清楚知道社会人需要调节和沉思,他把自己收藏的书籍都摆出来分享,其中大部份已有些老旧,发黄的纸页带着一种好闻的味道。他还添购一些新读物放到店里头,盼它们都遇到知音人。

把所有的书安顿好以后,文健把咖啡交给了佩端。不玩花俏,只注重味道,佩端泡的每一杯咖啡就像这个空间一样,淳朴而纯粹。两人合作无间,用心经营,用咖啡吸引人们发现角落里的书房,也让为书店而来的人们顺道品尝好咖啡。

空间、书和咖啡,当三者连接在一块,产生奇妙的化学反应。这个地方包容了所有疲惫,人们选上一本钟意的书,伴着一杯热咖啡或甜点,肆意放松和享受,而后重新启航。

二手书的魅力

除了少数新添的书籍,这儿摆放的都是老板的二手书。研究类、文学类、故事类、历史类……这些书被分门别类地排列着,而它们的数量是惊人的。

“爱书的人总会不受控地在买书,即使旧的那几本都还没读完。”文健说这是个戒不掉的嗜好,他希望推积成山的二手书再次翻新它们的价值。如今到这里购买二手书的人其实不少呢,可见二手书的魅力不容小觑。

两个角落里的书阁,一个神秘,一个明亮,越来越多年轻人发现这个新鲜地,纷纷前来照相打卡,扮演假文青。文健对这个现象抱持理解的态度,“令我意外的是,他们会为了这些书再回来”。看见人们愿意离开手机,手拿书本耐心翻阅,文健开始感受到独立书店存在的意义。

身在邱照忠路,这栋建筑本身以低调的形式存在着,每星期一三四五11am-8pm营业,每周六日则是9am-8pm,休星期二。

凝聚爱书人

你相信吸引力法则吗?反正他们是信了。茫茫人海中,是书的魅力,把他们拉到了一起,从原本各自闯荡互不相干的世界,走到了同一个交叉点上。他们说这家书店,是沙漠中的一块小绿洲,他们正在悉心灌溉、慢慢摸索。如果能给爱书的人们些许勇气些许力量,也许在往后的某一天,槟城会拥有转角遇到书店的景象。而这块小绿洲,终将不再孤单。

一群正在寻找合适地点开书店的人,和一个需要融入更多生活美学的地方。寻寻觅觅之中,他们找到了彼此。

Mano西班牙文手作之意,Plus意指其他美好事物的结合,例如宣扬阅读文化的Buku Buku便是其中之一。

Mano Plus,在这一个美好舒适的空间里,书是不可或缺的部分。今天我们在这儿看到Buku Buku,像欧美电影里常见的那个悠闲散漫空间里设上书墙的画面,仿佛它们的结合是必然的。

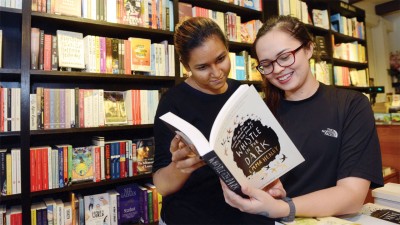

两面墙的位置,精挑的书种,开封的书籍任人阅读,总有三三两两的人站在那里挑选。或许你会好奇,在这个“文长慎入”的网络时代,还有多少人愿意静下心来好好地翻阅一本书?赚不了多少钱,还要担心成本问题的书店,为什么这些人一个头地栽了进去?

“总要把第一步踏出去,才有开始。”成立书店以后才发现,热爱阅读的人群并不是想象中的悲观数目。Buku Buku志在把爱书的人都聚集到一起,未来的模样也许不够清晰,但至少他们正在进行中,也以自己的方式认认真真地经营。

专属于实体书店的体验

“书的纸页有专属于它的味道,每本都不一样。”

亲手触摸的翻阅,是身心上的满足,也是网络阅读给不了的体会。虽说网络阅读提供人们不少方便,但当我们不那么忙碌时,可以找到一个静心翻书阅读的地方终究是难得的。

“有的人可能一辈子就只读武侠小说,只看金庸,当他们来到实体书店,发现武侠以外的天空,那正是实体书店发挥功用的时候。” 经营者们希望读者来到Buku Buku打开阅读格局,在打破阅读舒适圈以后,发现外面世界的精彩。

配合读者需求,Buku Buku也充份使用这空间,举办读书会、分享会、绘本导读等等,延伸阅读体验,增加讨论空间,让读者更深刻地投入。空间结合活动,书店的功用不仅限于阅读,还有对生活的探讨和追寻。

书海茫茫,总有遗珠。推出会员制,他们盼读者发声,才能引进被忽略的好书。待会员逐渐成形,日后书店里的书种就是这几百位会员阅读喜好的反映。

凝聚爱看书的人,由这群人来推荐读物,再推广给大众,Buku Buku正一步步发挥会员制的功用,让人们在书店里寻获喜爱的书,也让这些书遇上懂它们的人。

大众书局有着难以替代的功用,而独立书店也是。在Buku Buku,儿童绘本和青少年读物深受读者喜爱,也有美学类、文学历史类读物的青睐者。虽然没有畅销书籍和参考书的身影,但摆放在这儿的,绝对都是值得推荐的好书。