24华团4大诉求:

1.要求教育部解释,华文科和其他语文科目比较,A的比率明显偏低原因;

2. 要求公布华文科和其他语文科的成绩常态分布图,和切分准则;

3. 要求教育部召开华文科成绩检讨会议(参照1995年教育部进行的“PROGRAM GERAK GEMPUR”,由考试局提呈报告,明确指出学生无法达标的领域;

4. 要求教育部召开圆桌会议,全面解决中学华文课的问题,(培训师资、增加节数、编入正课、检讨课程,透明化考试制度)。

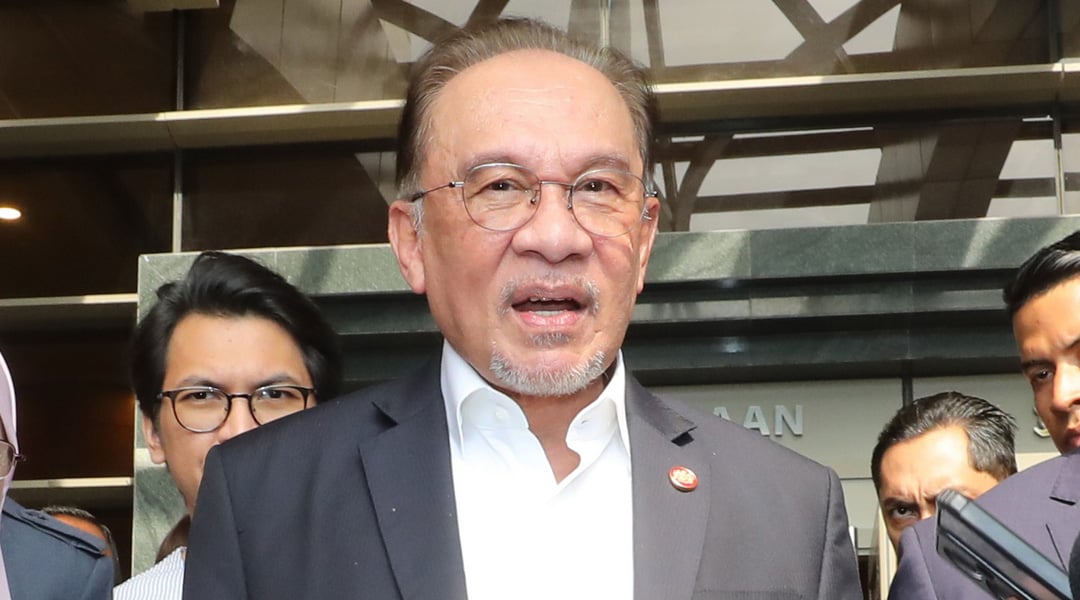

(吉隆坡11日讯)多年来大马教育文凭考试(SPM)华文科拿A比率偏低,24个华团组织今日召开记者会,向教育部提出4大诉求,包括公布华文科切分准则。

由马来西亚华文理事会所召开的“SPM华文难考,问题在哪?”研讨会今日在王岳海会议室进行,除了华教团体出席会议,多个华团也积极参与,一同向教育部及考试局表达不满。

这24个团体包括戴氏公会、雪隆王氏公会、雪隆广西会馆、雪隆芙中校友会、隆雪华堂、留台校友联总、华研、全国校长职工会、马大中文系毕业生协会、华总、董总、大马华文理事会、教总、华文教师联谊会、国民型华文中学发展理事会、林连玉基金、留华同学会、成功大学校友会、儒商协会、剧艺研究会、台山会馆、宗乡青,永春会馆及冼都中文校友会。

王鸿财:不曾与华理会会谈 考试局打压考生信心

华理会副主席拿督王鸿财在记者会上表示,过去两年他们都针对华文科拿A比率偏低课题进行探讨,但考试局在这方面却完全没有给予回应,也不曾与华理会进行会谈。

他说,华社认为华文科难考不仅仅是拿A人数偏低,而是根据数据显示,应该拿A的学生在大马教育文凭考试中都没有获得A。

他形容,所有团体都是带着沉重与愤怒的心情出席会议,因为他们感觉到教育部和考试局在过去10多年,都一直在打压及摧残华文考生的信心。

他指出,除了国中华裔学生的家长及校长因华文难考而不鼓励学生报考,最近连私立中学也出现这样的情况。

王鸿财甚至怀疑,教育部是否有任何的阴谋政策,或者幕后黑手想要透过这样的方式打压华裔的母语教育,让学生因信心受到打击而放弃报考华语。

“够了!我们已经被逼入一个死角,我们一定要反抗,我们集合了24个代表单位出席这个研讨会和新闻发布会,目的是要告诉社会,我们不能再受到任何不公平的对待。”

他指出,今日的会议结果会结合成备忘录提呈给教育部长、副部长、教育总监及考试局,让这4个单位针对此事向华社做出解释。

“接下来我们号召华团加入我们救华教的行动,让教育部知道,这不只是教育团体的顾虑和愤怒,而是华社已经站起来表达抗议。”

另一名副主席彭德生则列出会议结果所提出的4大诉求。

彭德生:对症下药

彭德生指出,这4项诉求,主要是让相关人士能够明白为何学生的成绩偏低,以便他们能够对症下药。

他指出,教师及相关人士在了解真正原因后,就能够针对这些问题做出改善,而不是一直在外头猜测成绩偏低的原因。

他也说,师训华文科老师的招收条件是大马教育文凭华文科必须拿A,要是拿A的学生人数不多,而不是所有拿A的学生都会选择师训,这将影响到未来的华文师资来源。

陈耀星:符合学生程度 考题不应超越范围

华总副总秘书拿督陈耀星认为,出题者及评分者必须根据学生的实际成绩出题与评估,而考试题目必须要符合老师平时的教学纲要及考试纲要。

他指出,出题者不应该在考题上设下超越学生目前所学习的范围。

“当然当中可能有一两个题目是超越学习范围,但是最少90%应该要是符合学生程度的,这才是公平公正的,若是超出学习范围,根本就是故意为难学生。”

曾俊萍:华语能力不差 冀付出获公平结果

马来西亚国中华文教师联谊会主席曾俊萍表示,华语是华裔的母语,数据显示华裔学生掌握华语的能力并不差,而及格率也超过90%,但为何A的部分会特别少。

她强调,这些团体并非要学生一味追求A的成绩,而是希望学生付出的努力,能够得到公平的结果。

她也希望家长能够鼓励孩子报考华文,因为报考任何科目都是学生的权利,没有任何人可以阻止。

陈清顺:须保住根 鼓励学生报考华文

教总秘书长陈清顺表示,大马教育文凭华文科的报考人数逐年下降,因此,他呼吁家长鼓励孩子报考华文。

他说,华文虽然难考,但是考生必须要有“明知山有虎,偏向虎山行”的志气,不要因为害怕而拒绝报考华文。

“华文是我们的根,我们必须保住根,树才不会枯。我希望华小生上到中学后,都能够继续报读华文。”

其余出席会议的代表都纷纷促请家长及民众,鼓励学生报考华文,并且给予中学华文老师更多的鼓励,因为这样的成绩并不完全是老师的教导所至。

而隆雪华堂副会长郑淑娟则希望,社会人士能够给予华文考生更多的鼓励,不要因为学生没有考获全A就放弃录取他们,因为即使华文拿C,也不代表他们华文沟通能力有问题。

彭德生:师生猜考题批改模式 考试局有责公布评分标准

大马华文理事会副主席彭德生强调,考试局一天不公布评分标准,教师和学生只能从外头猜测考题和批改模式。

他说,SPM华文难考的问题很多都无法被解答,所以将问题回归到教师的教学素质和学生的学习态度前,考试局有责任对外公布评分标准。

“考试局有责任告诉我们,每年的成绩反映出学生的哪些弱点,一天不公布评分准则,我们只能从外围去猜,究竟问题出在哪里?而我们十多年来,总是在成绩公布后召开记者会。”

“是我们没有努力吗?其实不是,为了协助学生应付考试,许多华教组织都为中学生举办很多讲座,希望协助学生应付SPM华文考题,但是十几年来不断重现的问题,反映出我们的努力没有被重视。”

彭德生在记者会上以数据提出SPM华文科面对的种种疑问,包括担忧如何评断考获A的标准,将影响未来华小师资的来源。

他说,华文科在历年来的成绩上,拿到A+的考生都不超过2%,即使成绩最好的也是2011年的1.35%。

他说,SPM考生想要进入师范华文组,首要条件是华文至少A是或者A+。

“虽然里头未必是每个学生申请师范,可是这样的成绩,如何确保华小师资来源得到充足的补充?华社要重视这个问题。”

他强调,华社出现一种“不是非得要得到A+”的说法,可是这个成绩会影响到未来华小师资的来源。

他也引述数据,指2009年的总考生人数为5万1145人,可是到了2015年只剩下4万2890人。

“按照这个下降幅度,我们假设小学到中学是10万人,而报读国中的有8万人,意思是有一半的人没有报考华文,这是非常严重的。”

解决华文难考2元素 切分准则定义 评分标准

彭德生认为,解决SPM华文课难考的事宜,在于切分准则的定义,以及评分标准。

他举例,如果今年有5万名考生,那考试局里有一个单位负责评定,依据整体得分趋势的平均(Min)做切分点。

“一般上我们在公共考试是不能采纳‘条件式评分’,也就是设定85分或以上为A,75分至85分为B,假设今年最高得分是76,那就会变成本届考试没有人得到A。”

他说,不能采纳“条件式评分”,是因为无法确保每年的考生程度和老师教学相同,也无法确保考卷公平。

因此,他认为只有公布切分准则的定义,学生和老师们才知道问题出现在哪里。“你必须公开是以什么标准去切割,至少大家会摆脱政府针对华文课的想法。”

不过他坦言,考试向来被列为官方机密,因此教育部有权不公开评分标准。“但我们还是希望通过施压,至少教育部告诉我们为何不能质疑如此的评分标准,倘若不公布切分准则,也至少告诉我们考生在哪些环节不达标。”